【気候変動を知ろうVol.2】気候変動対策はここから始まった 要となる国際的な取り決めと各国の動向

今日、さまざまな場所で目にする「気候変動」という言葉。年々増加する猛暑日や頻発する自然災害などにより、危機感と共に多くの関心を集めています。同時に気候変動に関する情報も増え、インターネットで検索すれば簡単に知識を得ることができます。その一方、膨大な情報を前に、どこから手をつけて良いのか迷うこともあるかもしれません。

このシリーズでは、サステナビリティに特化した求人プラットフォームHoopus.(フーパス)が「サステナビリティを仕事にしたい」「気候変動対策に貢献したい」と考える方に知っておいてほしい気候変動の知識をご紹介します。

本シリーズ、2回目となる今回のテーマは、「気候変動をめぐる国内外の潮流」。地球温暖化対策にあたり、国内外でどんな取り決めがなされ、どう変化していったのか。これまでの経緯や現状、今後の課題をお伝えします。

気候変動をめぐる世界の動き

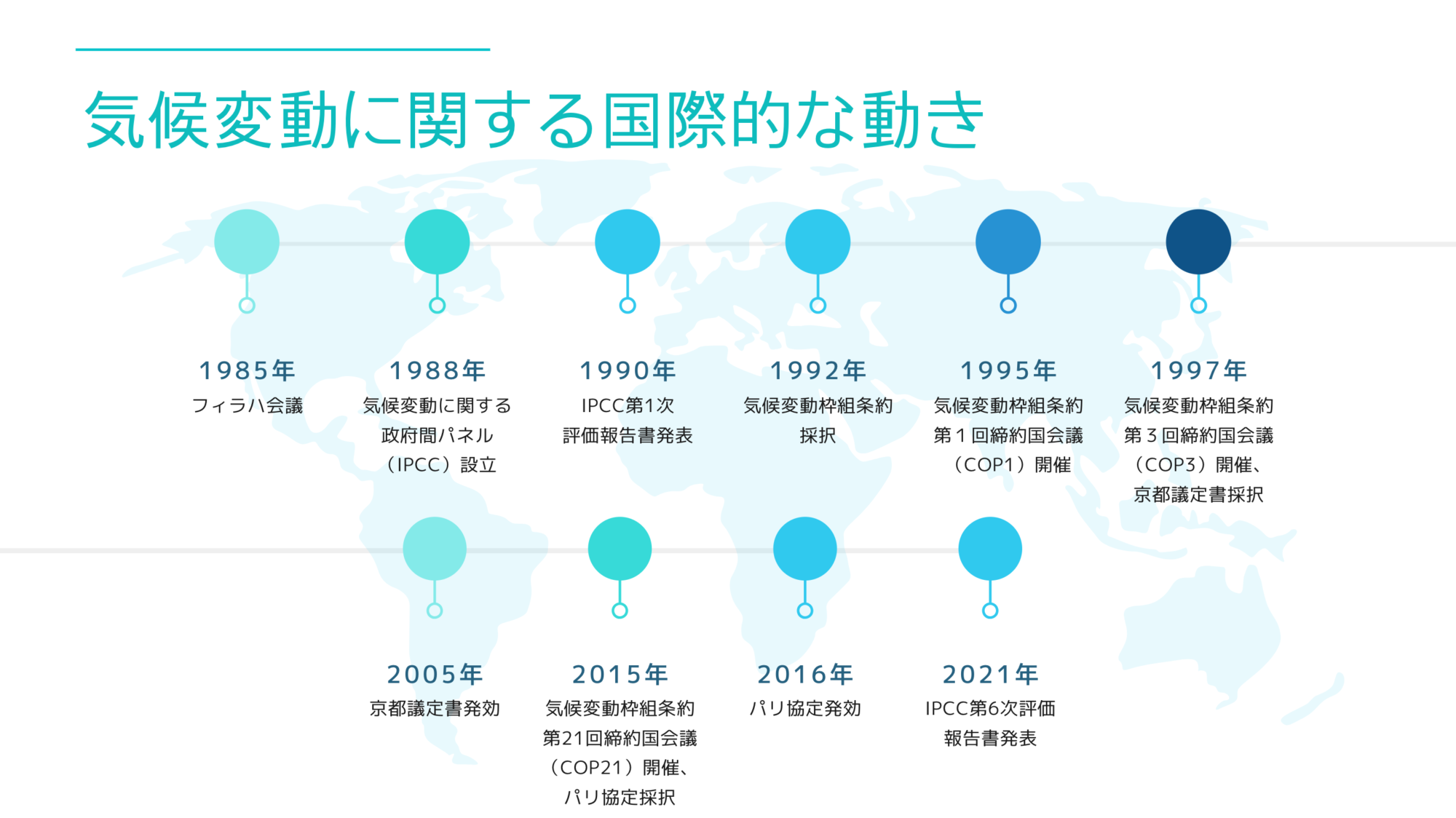

地球温暖化が国際的な場で初めて議論されたのは、1985年のフィラハ会議。以降、世界中で議論が進展することになります。

1990年にはIPCCにより『IPCC第1次評価報告書』が発表され、「人為起源の温室効果ガスが排出され続ければ、生態系や人類に重大な影響をおよぼす気候変化が生じるおそれがある」と示唆。1992年には、国連にて初の地球温暖化防止に関する条約『気候変動枠組条約』が採択され、条約発効後の1995年から、締約国会議『COP-FCCC(通称COP)』が開催されるようになりました。

そのCOPで採択された枠組のうち、2005年に発効したのが、温暖化防止のために作られた初めての国際協定である『京都議定書』です。それに続くものとして、2016年には『パリ協定』が発効し、気候変動枠組条約に加盟するすべての国が削減目標・行動をもって参加することをルール化しました。

<参照>

- https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h03/7866.html

- https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ipccinfo/ipccgaiyo/report/ipcc_hyoukahoukokusho1.html

- https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page22_003283.html

IPCCとIPCC評価報告書

上記で取り上げた各用語について、詳しくみていきましょう。

⚫︎IPCC(気候変動に関する政府間パネル/Intergovernmental Panel on Climate Change)とは

1988 年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織。人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的とする。

⚫︎IPCC評価報告書とは

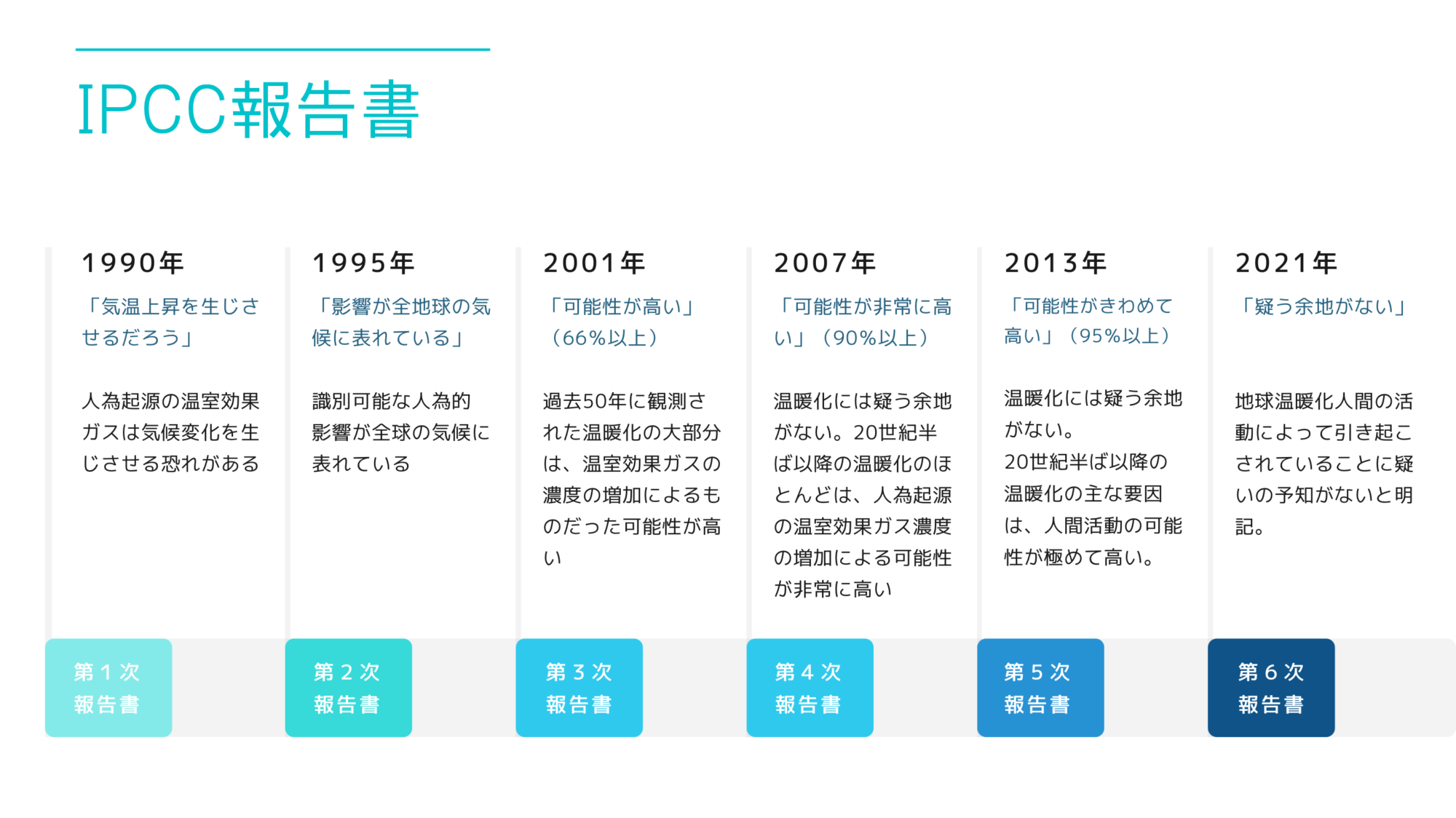

世界の科学者が発表する論文や観測・予測データから、政府の推薦などで選ばれた専門家がまとめる報告書のこと。

科学的な分析のほか、社会経済への影響、気候変動を抑える対策なども盛り込まれ、気候変動枠組条約をはじめとする国際交渉や国内政策のための基礎情報として利用されています。5〜6年ごとに更新されており、最新は2021年から2023年にかけて公表された第6次報告書となっています。

<参照> https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/global2/about_ipcc/

IPCCは長い年月をかけ、温暖化と人間活動の関係を慎重に精査してきました。2001年に「温暖化は人間活動による影響の可能性が高い」として以降、徐々にその確度を高めていき、ついに2021年には「疑う余地がない」と明記しました。

<参照>

- https://www.jccca.org/download/42982

- https://www.jccca.org/global-warming/trend-world/ipcc6-ipcc#index_id2

気候変動枠組条約とCOP

IPCCとIPCC報告書が「政策的に中立であり、特定の政策の提案を行わない」という科学的中立性を重視しているのに対し、『気候変動枠組条約』は地球温暖化の悪影響を防止するための国際的な枠組を定めた条約であり、『COP-FCCC』はその締約国による議論の場です。

⚫︎気候変動枠組条約とは

国連で締結された初の地球温暖化防止に関する条約。1992年、ブラジル・リオデジャネイロで開催された地球サミットにおいて採択され、1994年に発効。

この条約は「大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること」を究極の目標とし、198の国と地域が締結・参加しています。つまり、大気中の温室効果ガスの増加が地球温暖化や生態系に悪影響を及ぼす恐れがあることを共通認識・課題とし、温室効果ガスの排出量を抑えることで環境や生態系を保護することを目的としています。

⚫︎COP-FCCC(気候変動枠組条約締約国会議、通称COP)とは

気候変動枠組条約に批准した国が集まって開催される会議。新聞やニュースで耳にするCOPの多くはこのことを指す。

気候変動枠組条約では、地球温暖化防止について各国の方向性が示されるのみで果たすべき義務や目標までは規定されていません。そのため、1995年より毎年開催されているこのCOPが具体的な取り組みや削減目標を話し合う「締約国の最高意思決定機関」となっています。

第1回締約国会議(COP1)は1995年にベルリンで開催され、2000年以降の課題や手順を定めた「ベルリン・マンデート」が採択されました。1997年に日本で開催されたCOP3では「京都議定書」、2015年にフランスのパリで開催されたCOP21では「パリ協定」が採択されました。

<参照>

- https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/html/hj18020102.html

- https://www.jccca.org/global-warming/trend-world/unfccc#index_id0

- https://www.nies.go.jp/social/navi/colum/cop26.html

「1.5℃目標」を示したパリ協定

全締約国を対象として2020年以降の目標を定めた「パリ協定」のポイントとして以下の3点があげられます。

<パリ協定のポイント>

- 目的・目標:世界の平均気温上昇を産業革命と比べて2℃に抑える(努力目標1.5℃)

- 公平性:途上国を含むすべての排出国が対象

- 各国の目標:NDC(温室効果ガスの国別削減目標)の5年に1度の提出・更新義務

2021年にはイギリスのグラスゴーでCOP26が開催され、パリ協定で努力目標とされていた「平均気温の上昇を1.5℃より低く抑えること」の重要性が認識され、世界の気候変動対策の基準が事実上1.5℃となりました。

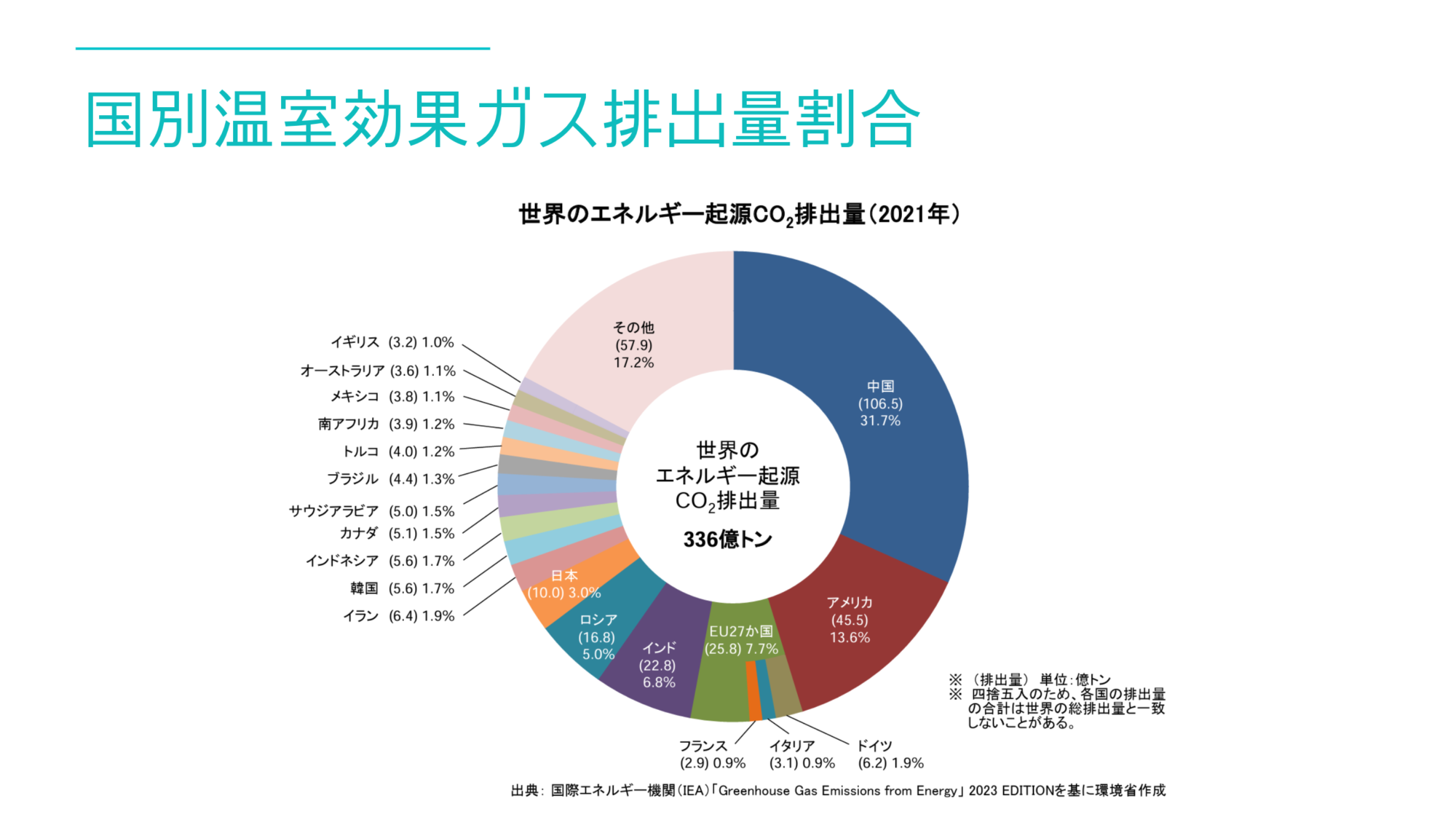

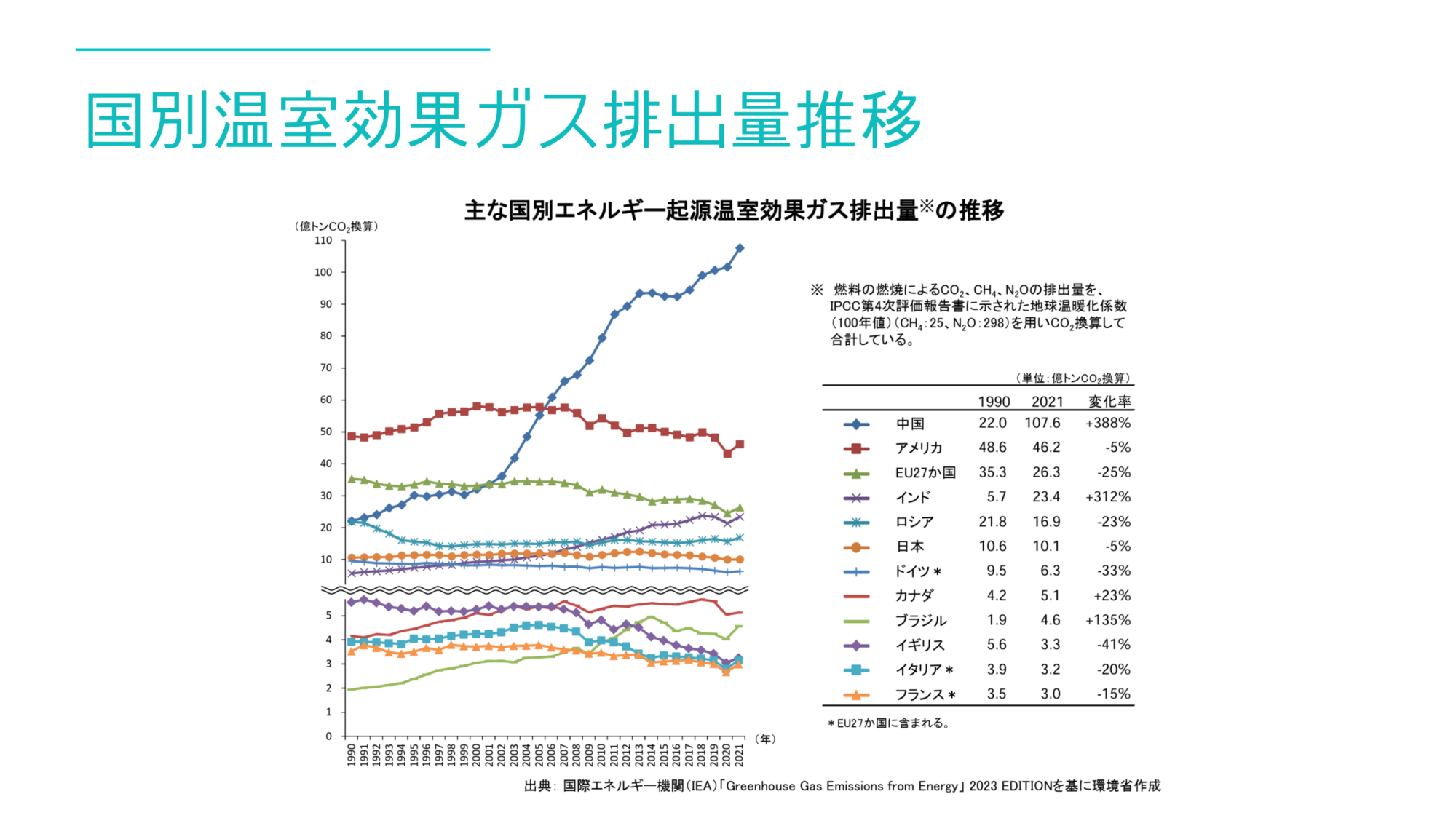

ここで、各国の温室効果ガスの排出量の変化をみていきましょう。

2021年の世界の二酸化炭素排出量のシェアを国別でみると、アメリカ、EU27ヵ国、日本の先進国が上位に入っていますが、中国が31.7%で1位、インドが6.8%、ロシアが5.0%と新興国が大きな割合を占めているのがみてとれます。

<参照>

パリ協定について

NDCについて

- https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000121.html

- https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0401/9ac24934b1ca2265.html

気候変動をめぐる日本国内の動き

日本では1997年の京都議定書採択以降、それに基づいた制度や法令の整備が進み、2020年には『2050年カーボンニュートラル』の宣言に至りました。

⚫︎カーボンニュートラルとは

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的な温室効果ガス排出量をゼロとすること。ネットゼロと同義。

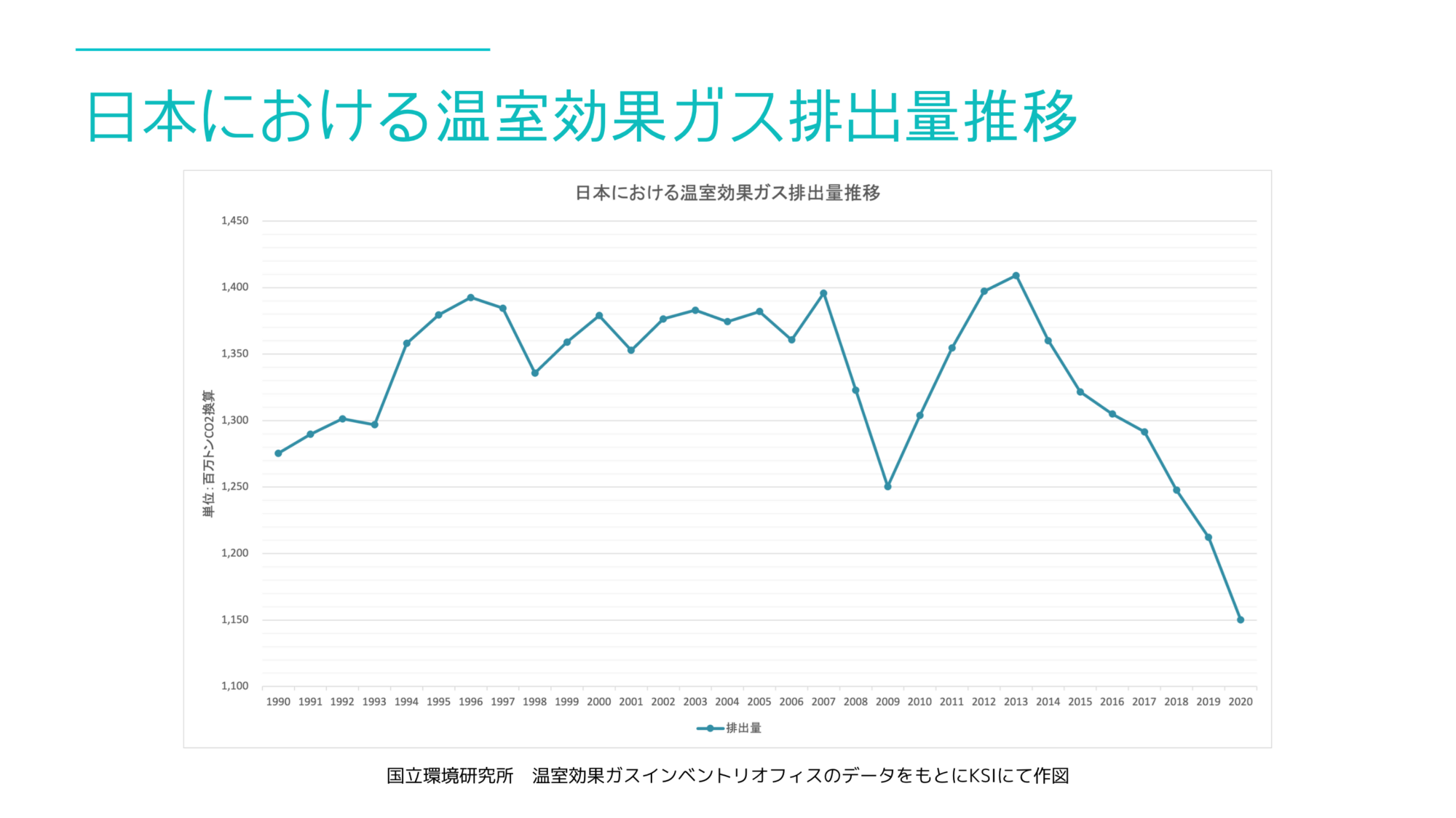

日本の温室効果ガス排出量推移と削減目標

まず、日本におけるこれまでの温室効果ガスの排出量の推移をみてみましょう。

1990年以降の推移をみると、2011年の東日本大震災以降、原発が停止し火力発電が増えたことにより2013年に排出量がピークとなっています。その後、エネルギー効率化などによるエネルギー消費量の減少や再生可能エネルギーの拡⼤、原発再稼働などが要因となり、排出量はその後減少傾向にあります。

そんな中、日本政府は「2050年ネットゼロ(排出実質ゼロ)に向けて、オントラック(順調な減少傾向にあること)で温室効果ガス削減に取り組んでいます」としているものの、専門家やシンクタンクによりいくつか懸念点を挙げられているのが現状です。

たとえば、温室効果ガス削減目標の基準を排出量がピークであった2013年と定め、短期間だけをみて温室効果ガス削減が「オントラック」であるとみなしている点や、気温上昇を1.5度に抑えるためにはより早い段階で削減が必要とされる一方で直線的な削減を想定している点などの指摘があります。

<参照>

- https://www.env.go.jp/annai/kaiken/kaiken_00170.html

- https://mainichi.jp/articles/20241121/k00/00m/040/125000c

- https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20240719_1.php

2025年に策定された最新の『第7次エネルギー基本計画』

日本のエネルギー政策は、経済産業省が3年以内ごとに取りまとめて発表する『エネルギー基本計画』にて方針が示されます。最新は2025年2月に閣議決定された『第7次エネルギー基本計画』です。また、2025年には次期NDCの国連への提出があるため、並行してNDCを含む『地球温暖化対策計画』が検討されました。

『第7次エネルギー基本計画』と『地球温暖化対策計画』では、以下のようなエネルギー政策の道筋が示されています。

- 温室効果ガス削減目標を、2035年度に2013年度比で60%減、2040年度に73%減と改める

- 2040年度の発電量全体で、再生可能エネルギーを最大電源と位置付け、「4割から5割程度」を目指す

これに対し、国際的な独立した科学プロジェクトであるCarbon Action Trackerは、「パリ協定の1.5度目標に整合させるには、日本は2035年度に2013年度比で81%の削減が必要である」と分析を発表。

また、脱炭素社会を目指す企業グループである日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)が「日本がリーダーシップをもって取り組むことを示すには、2035年75%以上の削減が必要」と提言するなど、新たな方針が不十分であるとする指摘もあります。

<参照>

- https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ontaikeikaku/ontaikeikaku.html

- https://www.asahi.com/articles/AST2L02XVT2LULFA00JM.html

- https://climateactiontracker.org/documents/1280/CAT_2024-11-14_Briefing_NDCsNeededFor2035.pdf

- https://japan-clp.jp/archives/17819

自治体に広がる脱炭素の動き

脱炭素に対し、都道府県や市町村はどんな動きをみせているのでしょう。

記録的な高温や台風の強大化、豪雨など気候変動の影響が顕在化する昨今。この現状を前に『気候非常事態宣言』や『2050年ゼロカーボンシティ』を表明する自治体が増加。緊急行動を呼びかけたり、2050年までの二酸化炭素実質排出量ゼロに向けて取り組みを進めたりと、脱炭素へ向けた精力的な動きが広まりつつあります。

⚫︎気候非常事態宣言とは

気候の緊急事態から文明や経済、人々、生物種、生態系を守るために十分な規模とスピードで社会全体の資源を動員することを目標とする宣言。政府や自治体が行う。

世界40ヵ国、2,364の自治体が宣言を行い、日本では2020年に政府が行なった国としての宣言を含む137の自治体が宣言を発出しています。(2024年4月時点)

⚫︎2050年ゼロカーボンシティとは

2050年までに二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と森林などの吸収源による除去量との間の均衡の達成を目指し、意思表明を行うもの。

2024年12月時点で1,127自治体(46都道府県、624市、22特別区、377町、58村)が表明しています。

<参照>

- https://www.es-inc.jp/ced/index.html

- https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/

- https://www.env.go.jp/content/000277212.pdf

Hoopus.で、気候変動対策に携わる仕事を探しませんか?

Hoopus.(フーパス)では、気候変動対策やサステナビリティ領域に特化した転職サポートを行っています。これまでの経験や技術を活かして「気候変動の解決に貢献したい」とお考えの方。本記事を読んで気候変動対策に関心を持った方。Hoopus.に登録して、私たちと共に新しい一歩を踏み出しませんか?

担当ライター 冨安翠

神奈川県出身、北海道在住。大学時代に野生動物の生態研究に取り組み、卒業後「書くことで自然や社会に良い影響を与えたい」とライター・編集者の道へ。「自然と暮らしをつなぐ」をテーマに、聞いたり、書いたりしています。関心領域は、環境問題、自然、風土など。