【気候変動を知ろうVol.3】気候変動解決のために影響し合い、力を尽くす 営利セクターと非営利セクターそれぞれの取り組み

今日、さまざまな場所で目にする「気候変動」という言葉。年々増加する猛暑日や頻発する自然災害などにより、危機感と共に多くの関心を集めています。同時に気候変動に関する情報も増え、インターネットで検索すれば簡単に知識を得ることができます。その一方、膨大な情報を前に、どこから手をつけて良いのか迷うこともあるかもしれません。

このシリーズでは、サステナビリティに特化した求人プラットフォームHoopus.(フーパス)が「サステナビリティを仕事にしたい」「気候変動対策に貢献したい」と考える方に知っておいてほしい気候変動の知識をご紹介します。

最終回のテーマは、「気候変動対策における各セクターの取り組み」。地球環境が待ったなしの状況にある今、企業は何を求められ、どう動いているのか。そして、今後さらに重要度を増すという非営利団体の役割とは。

サステナビリティ領域でキャリアを築いていきたい方は、「自分はどの立場からどんなアプローチをしたいのか」を考える良いきっかけとなるかもしれません。

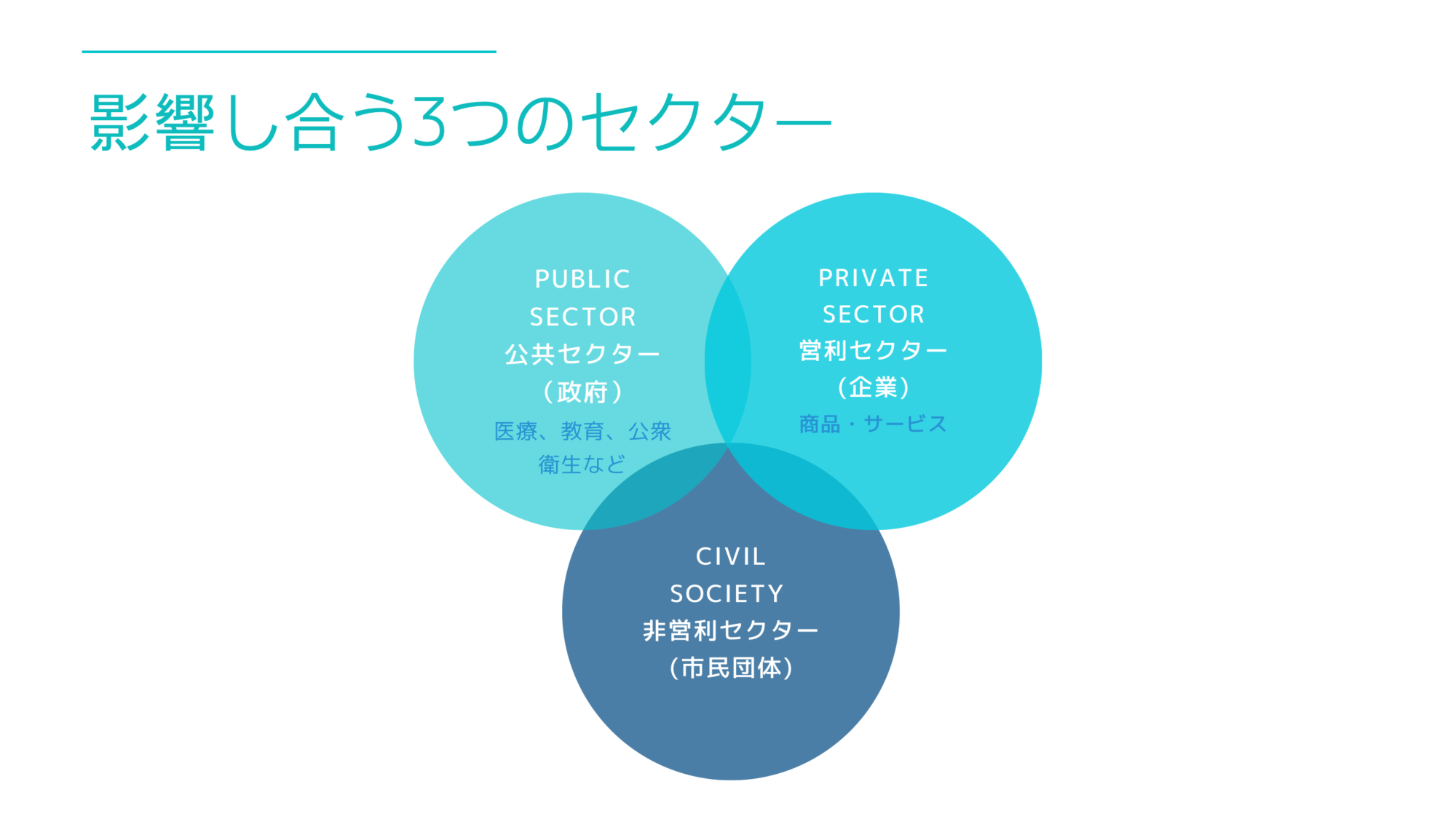

社会を構成する3つのセクター

気候変動の話に入る前に、現代の社会の成り立ちについておさえておきましょう。

このように、私たちの社会は、国や地方自治体などの公共セクター(第一セクター)、経済活動を行う企業などの営利セクター(第二セクター)、そして民間の立場で公益活動を行う非営利セクター(第三セクター)の3つのセクターが補完し合うことで成り立っています。

今回注目するのは、営利セクターと非営利セクター。順に気候変動解決へ向けた各セクターの取り組みをご紹介します。

<参照> https://kohokyo.or.jp/jaco40/sector/info/

営利セクターと気候変動対策

気候変動対策において重要な鍵を握る『脱炭素』。Vol.2で紹介した通り、日本では2020年10月に『2050年カーボンニュートラル宣言』が発表され、以降国内で脱炭素化が注目を浴びるようになりました。

⚫︎脱炭素とは

パリ協定で合意した「世界共通の長期目標として産業革命後の気温上昇を2℃以内に抑えること、また1.5℃未満へ抑制する努力を追求すること」という目標に向け、温暖化の大きな原因である二酸化炭素の排出量を削減を目指す取り組みのこと。

脱炭素へ向けた企業の取り組み

政府による後押しや投資家の要請、市民社会からの声、そして企業自身のリーダーシップにより、脱炭素の動きは企業にまで広がっています。

<企業による脱炭素化の取り組みの実例>

⚫︎Apple Inc.(アメリカ・カルフォルニア州)

2018年までに世界43ヵ国のオフィスや直営施設で使用されている電力の100%再生可能エネルギー化を達成。さらに2020年7月には、2030年までに全事業のサプライチェーンとすべての製品のライフサイクル全体でカーボンニュートラル達成を目指すと発表しました。

<参照>https://www.apple.com/jp/newsroom/2020/07/

⚫︎株式会社大川印刷(神奈川県・横浜市)

2016年、印刷事業を行ううえで排出される年間の二酸化炭素量を算定し、カーボンオフセット(経済活動や日常生活で避けることのできない二酸化炭素の排出をほかの場所で削減した量で埋め合わせること)に成功。2019年には自社太陽光発電20%と青森県の風力発電80%により、印刷工場で使用する電力の100%再生可能エネルギー化を達成しました。

<参照>https://www.ohkawa-inc.co.jp/2020/12/10/

拡大する国際的イニシアティブの影響

こうした脱炭素化の動きがある一方で、企業や金融機関に気候変動対策や脱炭素への意思表明や情報開示を促す国際的イニシアティブの影響力も広がりをみせています。

現在は活動を終了しているものを含め、代表的なものは以下4つです。

⚫︎TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

企業の気候変動への取り組みや影響に関する情報を開示する枠組。世界では金融機関をはじめとする4,925の企業・政府等が賛同を示しており、日本では1,488の企業・機関が賛同を表明(※2023年11月時点)。気候変動影響開示手法の標準化に貢献し、2023年に活動を終了。

<参照>https://tcfd-consortium.jp/about

現在は活動を終了しているものを含め、代表的なものは以下4つです。

⚫︎SBTi(Science Based Targets initiatives)

企業の科学的な中長期の目標設定を促す枠組。日本で1,522の企業が認定されている。(※2025年2月時点)

<参照>https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/409.html

⚫︎RE100(Renewable Energy 100)

企業が事業活動に必要な電力の100%を再エネで賄うことを目指す枠組。世界439の企業が参加し、日本に本社を置く企業は89社が参加。※2025年2月時点

<参照> https://www.there100.org/

⚫︎GFANZ(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)

ネットゼロを主導する金融機関の連合。参加企業数は世界で700社以上。※2024年11月時点

<参照> https://x.gd/QQmU7

金融機関の脱炭素ーダイベストメントとエンゲージメント

要求や提案を行うのは国際的イニシアティブだけではありません。投資家や政府、非営利団体などさまざまな方面から大手金融機関や多排出セクターに対する脱炭素の働きかけが強まっています。

⚫︎ダイベストメントとは

投資している金融資産を引き揚げること。持ち株や債券を手放したり、企業が自社事業の売却や他社への融資を停止したりすることを指す。

投資判断の際に「ESG(環境、社会、企業統治)」を重視する考え方が広がり、特に石炭や石油などの化石燃料、武器やたばこなど環境や社会、健康に害を及ぼすとされる企業への投資撤退や取引中止の動きが欧米を中心に活発化しています。

⚫︎エンゲージメントとは

機関投資家などが投資先企業や投資を検討している企業に対して行う、建設的な目的をもった対話。

投資家が中長期的な視点から経営の改善に働きかけることで、企業の持続的な成長と企業価値向上を促すことが目的です。その手段として、経営者との直接対話や、株主総会での議決権行使、株主提案などを通じた対話などが挙げられます。

<ダイベストメントの実例>

⚫︎ノルウェー政府によるダイベストメント

ノルウェー国会は2015年、政府年金ファンド法に基づき年金基金(時価総額約9千億ドル)から石炭関連産業に投資しない方針を決定。収入の30%以上を石炭関連の事業から得ている企業を投資先リストから除く動きを進めました。

その後、投資を引き揚げる59社のリストを示し、2017年までに約100億ドルに上る資金を引き揚げることを表明。

この59社の中には日本企業5社(中国電力・北陸電力・四国電力・沖縄電力・Jパワー)が含まれ、「30%の基準を超えているものの、近い将来に改善が期待できるため観察下に置く」企業11社には九州電力と東北電力が含まれています。

⚫︎個人投資家による大手企業への株主提案

提案先と要求内容は以下の通りです。

- みずほフィナンシャルグループ(2020年): パリ協定の目標に沿った投資を行うための経営戦略を記載した計画の開示。

- 三菱UFJフィナンシャル・グループ(2021年):パリ協定の目標に沿った投融資計画の策定・開示。

- 住友商事株式会社(2021年):石炭や石油、ガス事業関連資産の事業規模をパリ協定の目標に沿ったものにする事業戦略を毎年公表するよう、定款変更を要求。

いずれも「気候ネットワーク」や「マーケットフォース」などの環境NGOや、そこに属する個人株主による動きです。世界中でこういった事例は増えてきています。

<参照>

- https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ta/A03237.html

- https://www.nikkei.com/article/DGXMZO13593800S7A300C1X93000/

- https://toyokeizai.net/articles/-/423904

- https://toyokeizai.net/articles/-/436303

重要度を増す非営利セクターの役割

最後に、非営利セクター、特に環境領域で活動する団体について紹介していきます。

非営利セクターについて

⚫︎非営利セクターとは

民間組織で、社会全体や特定のグループの公益のために自発的な活動をする組織のこと。「Non-Profit Organization」の頭文字をとって「NPO」、非政府組織「Non-Governmental Organization」の「NGO」、または市民社会組織「Civil Society Organization」の「CSOs」 などと呼ばれる。

運営体制は団体ごとに大きく異なります。組織の規模は、国際的なネットワークを持つ団体から日本や国内の一部地域での活動に特化したものまでさまざま。有給専門職員による組織もあれば、ボランティアによって成り立つ組織もあります。

資金源は、個人・財団の寄付、企業とのパートナーシップや政府による支援またはその組み合わせなど多岐に渡ります。「非営利」というとボランティアのようなイメージがありますが、気候変動に取り組む団体には専門的な経験とスキルを持った人材が有給職員として活躍する団体が数多く存在します。

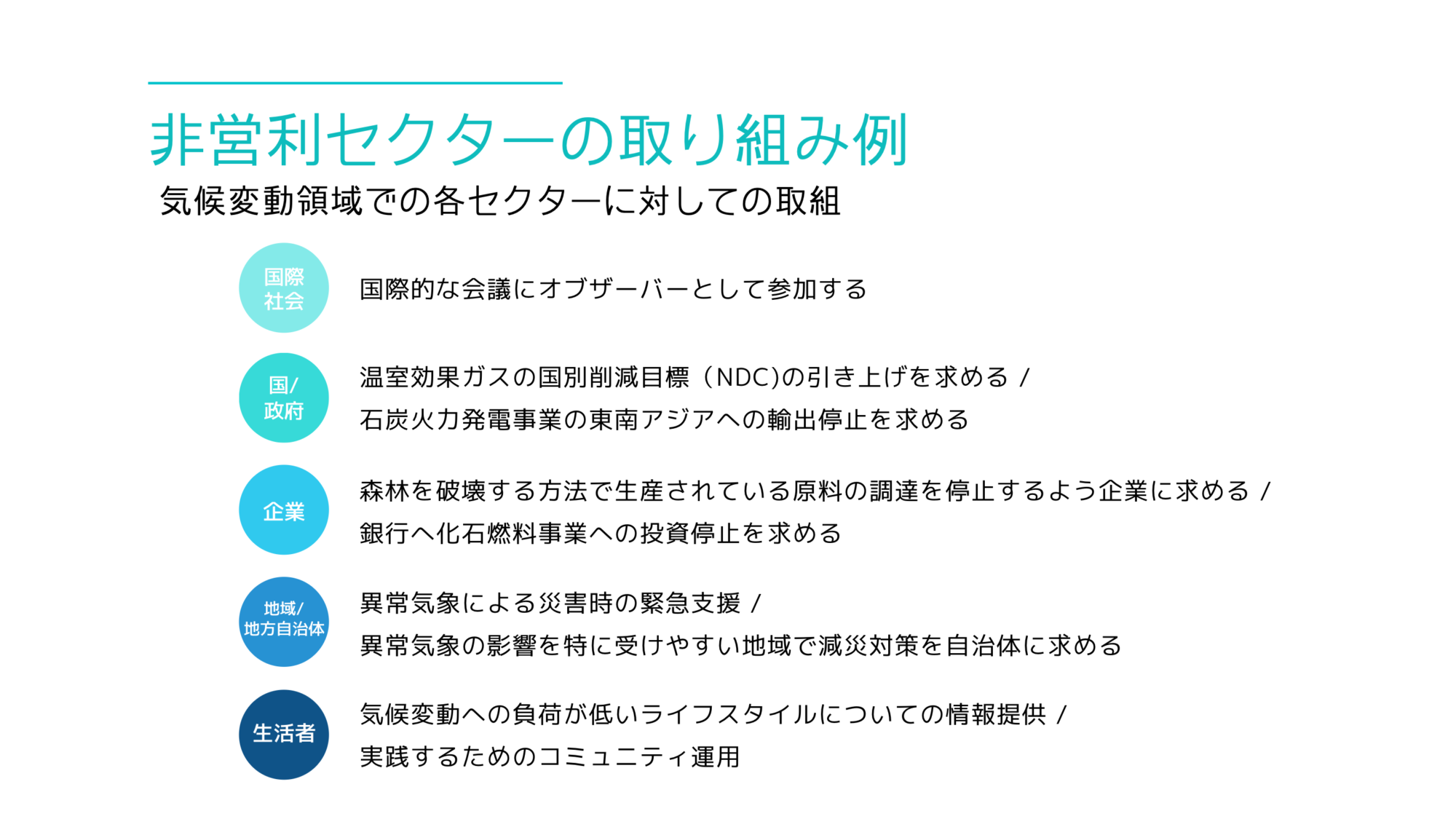

非営利セクターの役割と活動

気候変動問題の解決を目的に活動する非営利セクターは、主に以下のような活動を行っています。

- 政府や特定の企業から独立した立場による課題やその解決策についての「調査・分析」、取り組みへの「評価」

- 課題解決に影響力のあるステークホルダーに対し、課題認識を助け共通目的を見出して特定の決定や行動を引き出す「政策提言・アドボカシー」や「エンゲージメント」

- 期待する行動を引き出すために政府や国際団体、企業などの意思決定に影響を与える「キャンペーン活動」

- メディアや市民への「情報発信」や、課題に対する世論やステークホルダーの認識に影響を与えるための「戦略コミュニケーション」

非営利セクターのこれから

ここ数年で気候変動問題への認識は広がり、1.5度目標を実現するための行動をより早く実行に移す段階にきています。しかしVol.2でみたように、現在の日本政府の温暖化対策目標は、先進国として十分に野心的とは言えません。

また民間企業においても、脱炭素に積極的な企業がある一方で、対策が見えてこない企業もあり、取り組みには大きな差があります。

気候変動対策を進めていくには、民間の立場でありながら公益性のある活動を行う非営利セクターの役割が重要となっています。さまざまな利害を持つステークホルダーに対して行動を促していくためには、非営利セクター側にも新たなアプローチが求められ、そのためには従来とは異なる視点やバックグランドを持つ人材が必要とされています。

実際、近年新たなアプローチを実践する団体が立ち上がったり、国際団体が日本に支部を開いたりと、日本国内での非営利セクターの活動が活発です。

最後までお読みいただきありがとうございました!私たちHoopus.は、気候変動解決を仕事にしたいあなたをサポートします。

全3回にわたり気候変動の基礎をお伝えしてきた本シリーズ。記事を通して、地球環境についてより深く興味を持っていただけたら幸いです。

私たちHoopus.は気候変動対策やサステナビリティ領域でのあなたのキャリアづくりをサポートします。気候変動に関心を寄せる方や熱い思いを持った方の利用登録をお待ちしています。

担当ライター 冨安翠

神奈川県出身、北海道在住。大学時代に野生動物の生態研究に取り組み、卒業後「書くことで自然や社会に良い影響を与えたい」とライター・編集者の道へ。「自然と暮らしをつなぐ」をテーマに、聞いたり、書いたりしています。関心領域は、環境問題、自然、風土など。