【Hoopus.イベントレポート前編】企業から気候変動に取り組む非営利へ セクターを超えたキャリアを歩む実践者2人の体験談

気候変動への取り組みをより効果的に、より早く進めていくには、企業・政府・非営利などのセクターを超えて、人財やノウハウが交流し、共創の機会を増やしていくことが鍵になります。しかし一方で、企業から非営利セクターへ、非営利セクターから企業へ、といったセクター間を超えたキャリア形成について、事例を知ったり、誰かの実体験を聞いたりする機会は、あまりないのではないしょうか?

Hoopus.は、サステナビリティに携わるメンバーの相互学習型コミュニティ、サステナブルコミュニティとの共催で、セクターを超えて気候変動に関わるキャリアパスの可能性を考える、オンラインのトークイベントを開催しました。

ゲストに大手総合商社から自然エネルギー財団へ転職し、企業や自治体、NGOなどの非政府アクターのネットワーク・気候変動イニシアティブの事務局を務める平神友美(ひらかみ・ともみ)さん、そして、通信社や大使館など様々なフィールドでジャーナリスト・リサーチアナリストとして経験を積み、シンクタンクTransition Asiaに転職した久保川健太(くぼかわ・けんた)さんをゲストにお迎えし、セクターを超えた転職の体験談や、キャリア形成で重視していることをお話しいただきました。

そして、サステナブルコミュニティ代表理事の山路 祐一(やまじ・ゆういち)さんからは、サステナビリティのプレイヤーの集まりであるサステナブルコミュニティ立ち上げの経緯や、ご自身のキャリアについてもお話いただきました。

このイベントを、2回に分けてレポートします。前編となる今回は、ゲストのお二人のこれまでのキャリアや、キャリア選択の軸についてのお話をご紹介します。

企業から非営利セクターへ転職した2人の体験談

まずは、企業から非営利セクターへと転職を経験したゲストのお二人に、これまでのキャリアについてお話しいただきました。

平神友美さん ー 石油・ガス関連事業から再エネシンクタンクへキャリアチェンジ

平神 友美さん/自然エネルギー財団 連携コーディネーター 2023年より現職。前職の総合商社では、国内の鉄鋼メーカーと海外のエネルギー企業との間で、油井管のトレード業務に従事。自ら希望し、部内のCO2排出量の測定やESG関連業務に携わった。気候変動への危機感からエネルギー転換に関心を持ち、転職を決意。自然エネルギー財団では、気候変動イニシアティブ(JCI)の事務局として、自治体や企業など非政府アクターの気候変動対策・連携に関する業務を担当。

平神さん:学生時代は外国語大学で英語を専攻し、国際関係学などを学んでいました。新卒で総合商社に入り、油井管事業部に配属になり、2回の育休を挟んで11年間勤務しました。

油井管というのは石油・ガス開発に使うパイプのことで、海外の石油会社と国内の鉄鋼メーカーとの間の調整や、納期の確認、発注などを担当したり、部内の排出量の算定や脱炭素に関する情報発信などにも関わりました。

子どもが生まれたことをきっかけに、気候変動に危機感を抱く

自然エネルギー財団に転職したのは、2年前の2023年です。転職を考えることになった一番大きなきっかけは、子どもが生まれたことでした。

気候変動は重要な課題だと思ってはいましたが、自分が人生をかけて取り組むほどの切迫感はありませんでした。しかし、育休中に気候変動に関する情報に触れて、IPCCの報告書で、最悪のシナリオでは2100年に4度前後上昇する可能性があると指摘されていることなどを知り、目の前にいる小さい子どもの将来がどうなってしまうんだろうと、危機感を持つようになりました。

はじめのうちは転職までは考えておらず、自分の身近なところから変えていこうと思っていたのですが、化石燃料に関わる事業を担当していることもあり、自分の思いと仕事との矛盾を感じるようになりました。

そんな時に自然エネルギー財団のウェビナーを視聴し、きちんとシミュレーションや調査研究をして根拠を示しながら再エネを基盤とした社会に向けて提言しているというところに共感しました。自然エネルギー財団のニュースレターを受信するようになり、そこで求人情報を見て応募し、今に至っています。

企業や自治体、NGO、大学などのネットワークでステークホルダーの共創を促す

自然エネルギー財団は、再生可能エネルギーの調査・研究をしているシンクタンクです。2011年の原発事故をきっかけに設立された研究機関で、再生可能エネルギーを基盤とした社会の実現を目指して活動をしています。35人ぐらいの規模の団体で、そのほとんどの職員が研究員です。

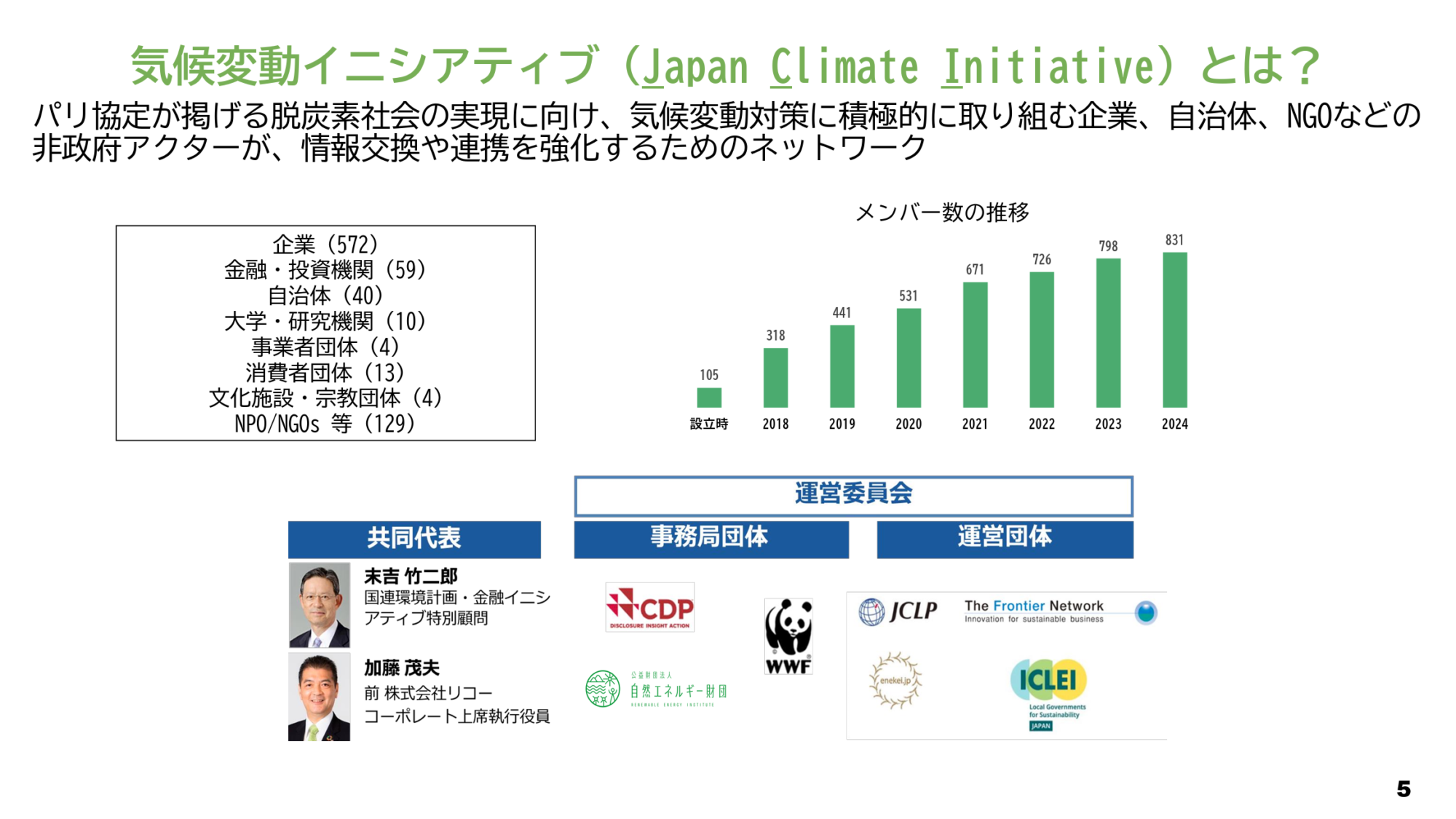

その中で私が担当しているのは、気候変動イニシアティブ(JCI)の事務局です。JCIは、パリ協定の実現に向けて気候変動対策に取り組む企業や自治体、NGO、大学といった非政府アクターが集まって活動するネットワークです。気候変動イニシアティブのメンバーは、現在企業が572社、金融機関も大手銀行から地方銀行まで59行が参加しています。自治体や大学など、多様なメンバーがいます。

JCIの活動の柱は、メンバー団体それぞれの活動を後押しし脱炭素を進めてもらうこと、そして、政府への政策提言やJCIメンバーと大臣等との対話を通して、政府に声を届けるということです。

課題を共有できる人と繋がり、最先端の情報を学びながら活動できる

事務局としての私自身の仕事は、毎年開催している気候変動アクションサミットという大きなイベントの企画や登壇者のアレンジ、セミナー・ウェビナーの企画や司会進行、海外のイニシアティブとの情報共有、気候変動COPに参加してジャパンパビリオンでのイベントで発信、エネルギー基本計画へ向けての政策提言の取りまとめなど、多岐に渡ります。

転職してもうすぐ2年になりますが、同じ課題を共有できる人とつながることで前向きに行動ができるようになったのは、大きな変化だと思います。気候変動や再生可能エネルギーに関する最先端の情報を学べ、国内外の変化の動きに関われるということにもやりがいを感じます。

きちんとした待遇で、様々な人が活躍できる環境に変化している

おそらく、非営利セクターでの仕事には、給与が低くて生活が厳しいというイメージがあるかもしれません。確かにものすごい高給というわけではありませんが、きちんとした待遇で働くことができていると思っています。他のNGOとも交流がありますが、最近は海外のシンクタンクやNGOが日本で支社を立ち上げるなどポジションも増えていて、様々な方が活躍している印象がありますし、待遇もいいところが増えてきているというふうに聞いています。

私自身も在宅勤務がベースで、時間や場所も柔軟に働けているなと思っています。

久保川健太さん ー ジャーナリストやリサーチの経験を活かして独立型シンクタンクのアナリストへ

久保川健太/日本担当アナリスト ジャーナリスト、リサーチアナリストとして10年以上の経験を有する。Transition Asiaへの入職前は、ロンドンを拠点とする通信社、日本大使館、アメリカ大使館、ロンドン証券取引所グループにて多数のプロジェクトを統括。持続可能な投資、企業のESG評価、日本の顧客向けコンサルティングサービスなどを主要分野としつつ、一次調査から民間企業や政府など多様な利害関係者とのエンゲージメントへと職責を拡大。英国サセックス大学で開発教育学修士号を取得。

久保川さん:キャリアはスポーツ紙の記者からスタートしました。スポーツが結構好きだったので始めたのですが、4月に入社して6月ぐらいには辞めようと思って退職しました。ここはちょっと黒歴史ですね(笑)。

それからロンドンに行って通信社に入り、ノルウェーの日本大使館や日本のアメリカ大使館での調査研究職などを経て、ロンドン証券取引所グループに入りました。ここで長く勤務したかったのですが、コロナ禍で外国人は帰国しなければならなくなり、また転職することになりました。そして入職したのがTransition Asiaです。

キャリア選択の軸は、自分を高く評価してくれるかどうか

さまざまな職場を経験してきましたが、キャリア選択の軸として大事にしていることは3つあります。まず自分が面白いと感じるかどうか。そして人のため、社会のためになるかどうか。最後に自分を高く評価してくれるかどうかです。3つ目を友人に話したら「お前は大物のメジャーリーガーか!」と言われましたが、とにかく求人側からの給与の提示が高かったところを選んできました。

企業や業界団体から完全に独立したシンクタンク

Transition Asiaは、非営利の独立したシンクタンクです。シンクタンクというと、企業や業界団体が設立したところが多いのですが、Transition Asiaはどの企業や業界団体とも関係なく、本当に独立しています。

団体の哲学として大事にしているのは、科学的根拠に基づいて、公平に、そしてソリューションを提示するということです。問題点の分析を発表するだけではなく、何ができるか、解決策もしっかり発言していくことを重視しています。

調査・研究をもとに企業と対話しソリューションを提示する

活動の柱は企業や業界の分析、政策分析、エンゲージメントの3つです。ここ数年は、企業分析は鉄鋼企業が中心です。各社のロードマップの進捗状況を検証し、遅れがあるのであれば達成にどのようなソリューションが必要なのか分析して、企業に訪問して話をしています。企業との対話で一番重要なのが、気候リスクはすでにビジネスリスクになっているということです。脱炭素に関する規制やグローバルトレンドに対応することがビジネスの前提となってますので、それをベースに研究・調査の活動をしています。

企業分析と並行して政策の分析もします。エネルギー基本計画やGX推進法などをモニタリングし、改善が必要な点があれば改善の方向性を提示するレポートを作成して公表します。

企業分析・政策分析と切り離せないのがエンゲージメントです。私は神戸に住んでいますが、月に1度程度東京に出張し、金融機関、投家、株主、省庁、鉄鋼企業などと話をしています。それから同じ業界にいるパートナー団体とも情報共有をしています。

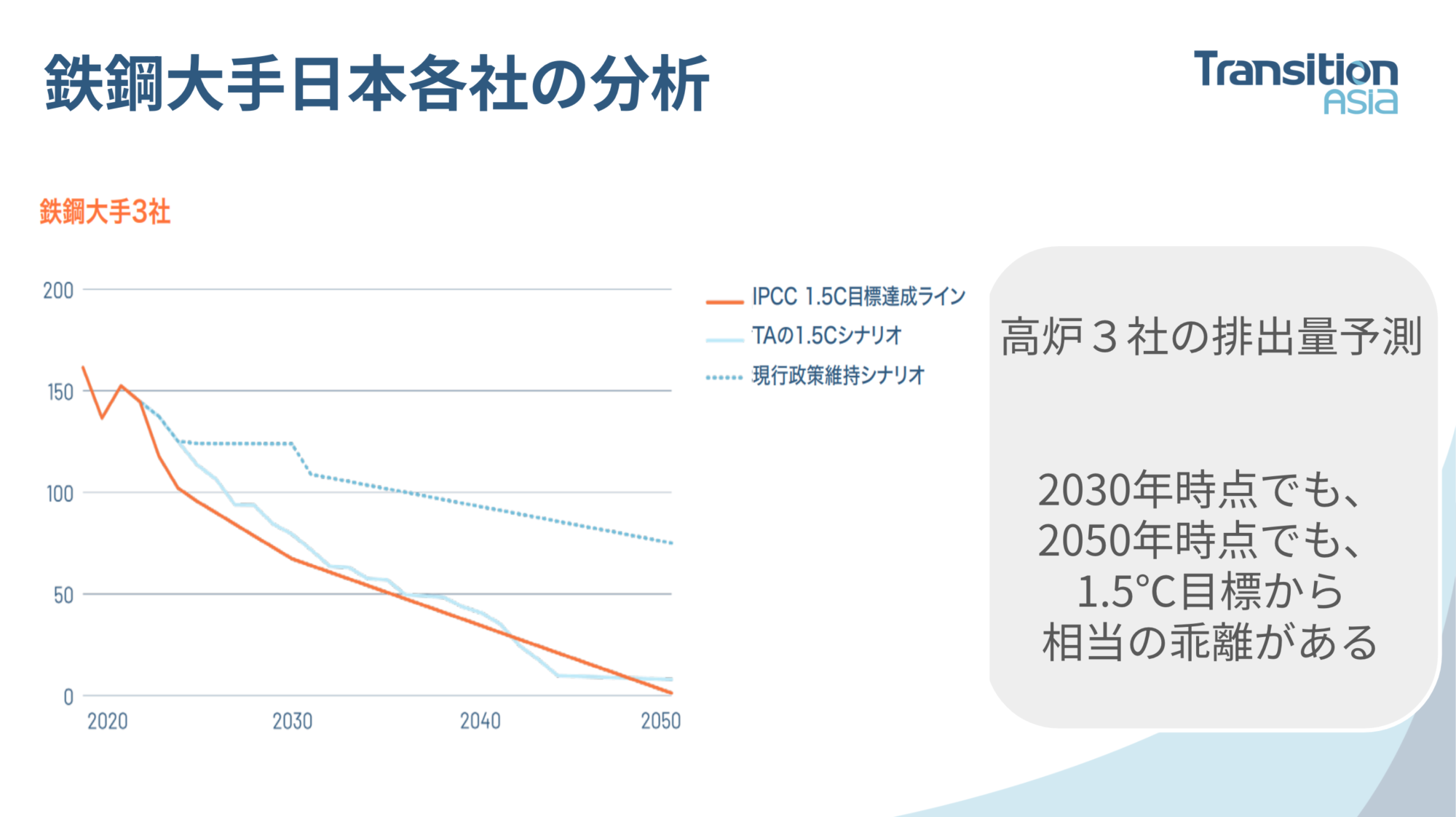

具体的にどのような分析をしているかというと、例えばこのグラフのような、高炉による鉄鋼生産を行う3社の排出量予測を出しています。オレンジ線がIPCCの1.5度目標達成ライン、ブルーがTransition Asiaが提示するシナリオ、破線が、鉄鋼大手3社が出している計画です。このデータでは、大手3社が出している計画では、2030年でも2050年でも1.5度目標から乖離があることが示されています。

私個人の業務内容では、企業分析が20%、政策分析が40%、エンゲージメントが40%という感じです。データを扱う作業が多い企業分析は主にリサーチチームが担当してくれているので、連携して進めています。

環境を変えることで当然と思っていたことが高く評価されることも

非営利セクターでも、営利企業の経験はとても役立ちます。むしろ、営利企業の経験がないほうが苦労されると思います。例えばコスト意識を持って、ビジネスとして実現可能かを考えられるかどうかは非常に重要です。

そして、自分では大したことないと思っていた経験が好評価されるということもあります。私の場合は、日本人であり日本語が話せるということや、政府関係の仕事をした経験があるので、独特の役人的な用語や言葉遣いを読み解けるということが、リサーチアナリストの経験に加えてプラスの要因になっています。

Hoopus.と一緒にあなたの力を活かせる仕事を見つけよう

Hoopus.(フーパス)は、サステナビリティや気候変動問題の解決に特化した求人情報プラットフォームです。気候変動問題へ取り組みたいというあなたの想いに寄り添って、団体様とのマッチングをお手伝いさせていただいています。

ぜひこちらからHoopus.に登録してください。すぐに転職を予定していなくても、情報収集中の方のご相談も歓迎しています。